聚(1,3-二氧戊环)电解质的原位聚合可避免固态电池的界面问题,然而其与锂金属的有限相容性、不足的机械强度以及结晶导致的离子电导率下降带来了挑战。

2025年10月16日,南开大学李国然团队在Advanced Functional Materials期刊发表题为“Organic-Inorganic Covalently Crosslinked Electrolyte Fabricated In Situ via Multifunctional Fillers for High-Performance Solid-State Lithium Metal Batteries”的研究论文,团队成员Wang Panlong为论文第一作者,李国然为论文通讯作者。

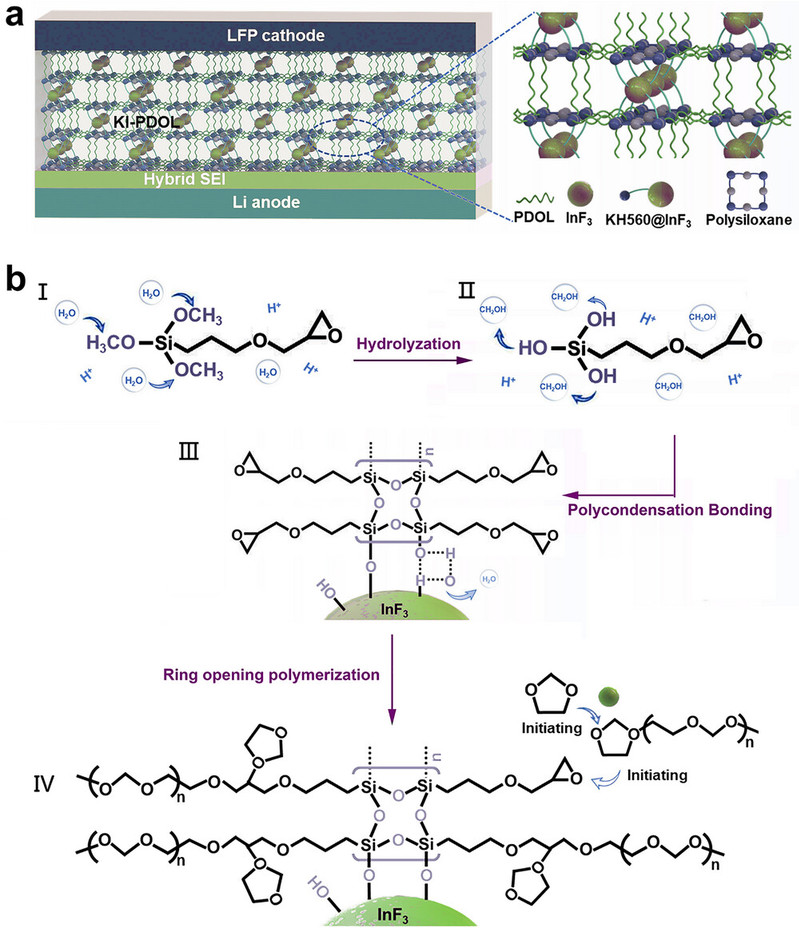

该研究通过使用经γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH560)硅烷偶联剂功能化的InF₃基填料(KH560@InF₃),开发了一种有机-无机共价交联电解质。该复合填料提供集成功能:不仅抑制聚合物结晶并增强机械性能,还能催化引发原位聚合并促进固态电解质界面(SEI)的稳定性。KH560@InF₃的环氧基团与1,3-二氧戊环通过开环反应共聚,形成有机-无机共价交联网络,从而实现填料的均匀分散和优异的机械性能。此外,KH560@InF₃可与锂金属发生界面化学反应,形成富含LiF和LiIn的稳定SEI,促进Li⁺快速迁移,从而抑制过电位、均匀化Li⁺通量并促进均匀锂沉积。相应的Li/LiFePO₄电池表现出稳定的高倍率性能:即使在10C倍率下,800次循环后容量保持率仍达83.6%。这种有机-无机共价交联电解质实现了机械强度、离子电导率和界面电化学稳定性的三重协同增强,为开发实用的固态锂金属电池提供了可行途径。

以金属锂为负极的锂金属电池(LMBs)被认为是下一代最具前景的高能量密度电池之一。然而,在锂沉积/剥离过程中,由于锂负极显著的体积变化,不稳定的固态电解质界面(SEI)会发生周期性破裂,从而导致持续的副反应和不可控的枝晶生长。这不仅降低了锂的可逆利用率,还因内部短路引发严重的安全风险。将传统液态电解质体系升级为固态电解质是应对这些挑战并提高安全性的一种有前景的方法。固态电解质主要分为无机固态电解质(ISEs)、固态聚合物电解质(SPEs)和复合固态电解质(CSEs),各自具有独特的离子传导机制和机械性能。代表性的ISEs(例如Li₇La₃Zr₂O₁₂(LLZO)、Li₆.₄La₃Zr₁Ta₀.₆O₁₂(LLZTO)和Li₁₊ₓAlₓTi₂₋ₓ(PO₄)₃(LATP))表现出高杨氏模量,能够机械抑制锂枝晶生长。然而,其固有的脆性导致电极-电解质界面接触不足,引起界面阻抗显著增加,并因不均匀锂沉积而促进枝晶生长。此外,循环应力积累诱发微裂纹扩展,进一步加速界面退化。SPEs,如聚环氧乙烷(PEO)、聚丙烯腈(PAN)和聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP),因其优异的柔韧性、可加工性、界面贴合性和可调电化学性能而受到广泛关注。传统上,SPEs采用非原位方法制备,如溶液浇铸或刮刀涂布,随后进行干燥。然而,这些方法涉及大量溶剂蒸发和高能耗。此外,由于非原位制备工艺的限制,电极-电解质界面不可避免地形成许多空隙。近年来,原位聚合策略已成为固态电解质设计的前沿,其中聚(1,3-二氧戊环)(PDOL)是一个典型代表,在该策略中,路易斯酸催化剂(例如LiPF₆、Al(OTf)₃或LiDFO₂)用于直接在电池内引发液态1,3-二氧戊环(DOL)单体的开环聚合,从而原位形成PDOL基SPEs。这种原位形成机制通过让前驱体溶液在固化前充分渗透到电极内的孔隙和空隙中,从而本质上消除了界面空隙。因此,它实现了紧密的电极-电解质界面接触,同时提高了电池安全性。然而,这些SPEs仍面临关键限制:1)聚合物结晶导致离子电导率相对较低,因为离子在有序晶域内的迁移受限;2)机械强度不足以有效抑制锂枝晶生长。将无机填料(例如SiO₂、TiO₂)混合到聚合物基质中的CSEs有望结合两者的优势。具体而言,引入无机填料不仅增强了整体机械性能,还通过降低聚合物基质的结晶度和促进锂盐解离来有效促进Li⁺传输。然而,由于填料与聚合物基质之间的表面能不匹配导致的本征界面不相容性,会引起填料团聚,进而在长期循环过程中导致机械性能逐渐退化和相分离。因此,对无机填料进行表面改性以优化其均匀分散对于增强CSEs的结构稳定性至关重要。此外,目前仍然缺乏实现均匀锂沉积的针对性措施,因为传统的无机填料主要侧重于增强机械性能或离子电导率,而在很大程度上忽视了金属锂负极的复杂界面行为。

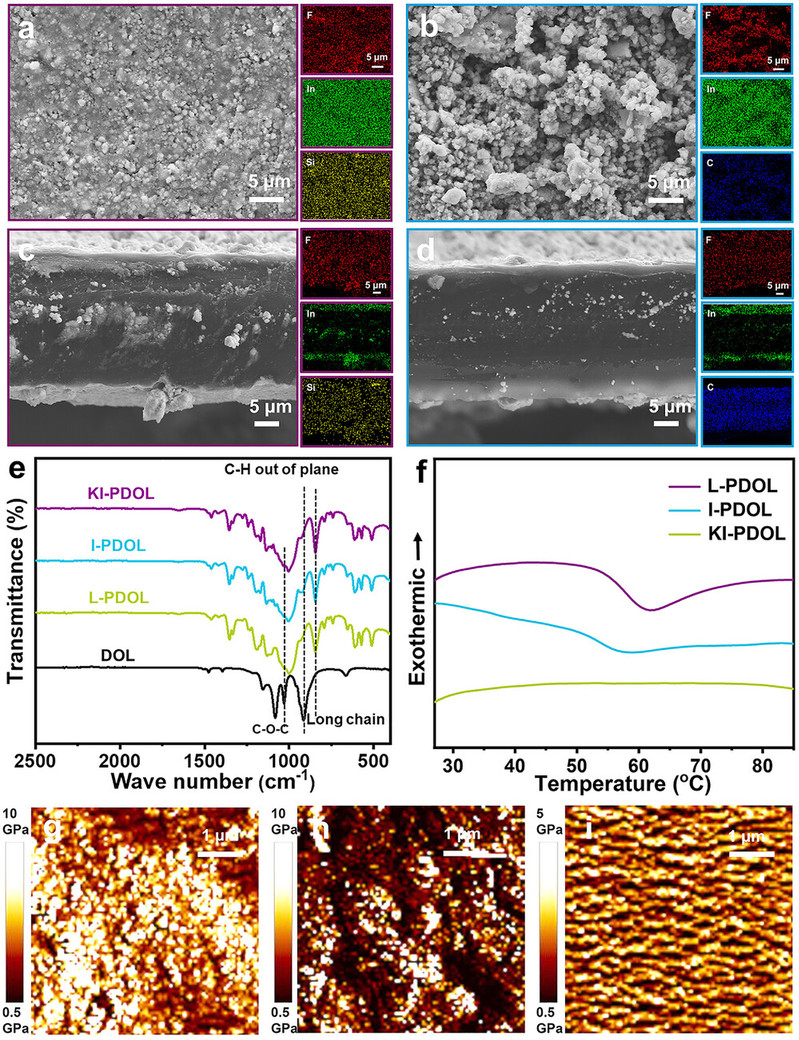

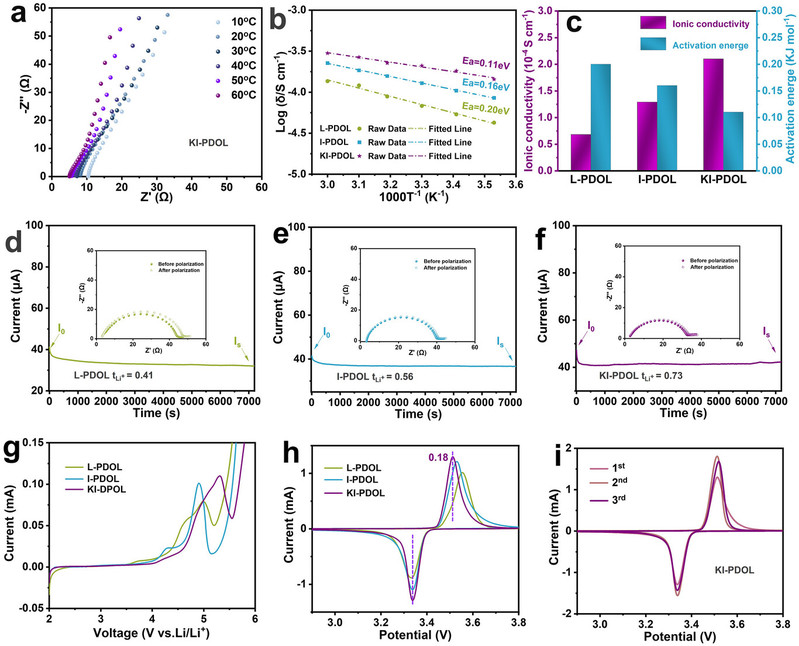

该研究利用DOL和经KH560硅烷偶联剂功能化的多功能InF₃填料(KH560@InF₃)原位制备了具有有机-无机共价交联网络的复合固态电解质。KH560的可水解烷氧基团易于接枝到带有–OH基团的无机颗粒上,而其有机官能团则与有机材料键合。因此,这使得KH560@InF₃填料能够均匀分散,并确保与聚合物基质的紧密接触。除了履行抑制聚合物结晶和提供机械增强的传统角色外,多功能KH560@InF₃填料还独特地充当原位聚合的催化引发剂,并通过参与形成富含LiF/LiIn的SEI来促进金属锂负极的稳定性。这种有机-无机共价交联复合电解质不仅实现了紧密的电极-电解质界面接触,还表现出显著增强的机械强度,其平均表面杨氏模量高达5.2 GPa,能有效抑制锂枝晶穿透。其在30°C下的离子电导率高达2.1 × 10⁻⁴ S·cm⁻¹,Li⁺迁移数高达0.73,这归因于交联结构抑制了PDOL结晶并对大尺寸阴离子产生了空间限制。所制备的电解质使得Li/Li对称电池能够实现长期稳定循环(在0.5 mA cm⁻²/0.5 mAh cm⁻²下>1400小时),且极化极小,从而证明了其与锂金属优异的相容性。相应的Li/LFP电池在1C倍率下循环800次后,容量保持率为87.2%,库仑效率为99.87%;在5C倍率下运行1600次循环后,仍保持初始容量的80.4%。即使在10C高倍率下,Li/LFP电池仍能提供109.5 mAh g⁻¹的最大容量,并在800次循环后保持该最大容量的83.6%。这种多功能填料设计通过同时增强机械强度、离子电导率和界面电化学稳定性,实现了CSEs的三重协同优化,从而为具有长循环寿命的安全固态LMBs建立了一个通用范式。

图1. a) 有机-无机共价交联复合电解质的示意图。b) 有机-无机共价交联复合电解质的合成过程。

图2. 显示a,c) KI-PDOL和b,d) I-PDOL平面和截面视图的SEM图像。e) L-PDOL、I-PDOL、KI-PDOL和DOL的FTIR光谱。f) L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的DSC曲线。g) KI-PDOL、h) I-PDOL和i) L-PDOL的AFM图像。

图3. a) 使用KI-PDOL电解质的电池在不同温度下的阻抗图。b) 离子电导率的温度依赖性,c) 离子电导率和活化能的定量值,以及d–f) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的电池的Li⁺迁移数。g) L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL在以不锈钢为工作电极、锂金属为对电极和参比电极、扫描速率为1 mV s⁻¹下的LSV曲线。h) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/LFP电池在扫描速度为0.1 mV s⁻¹下的CV曲线。i) 使用KI-PDOL的Li/LFP电池前三圈的CV曲线。

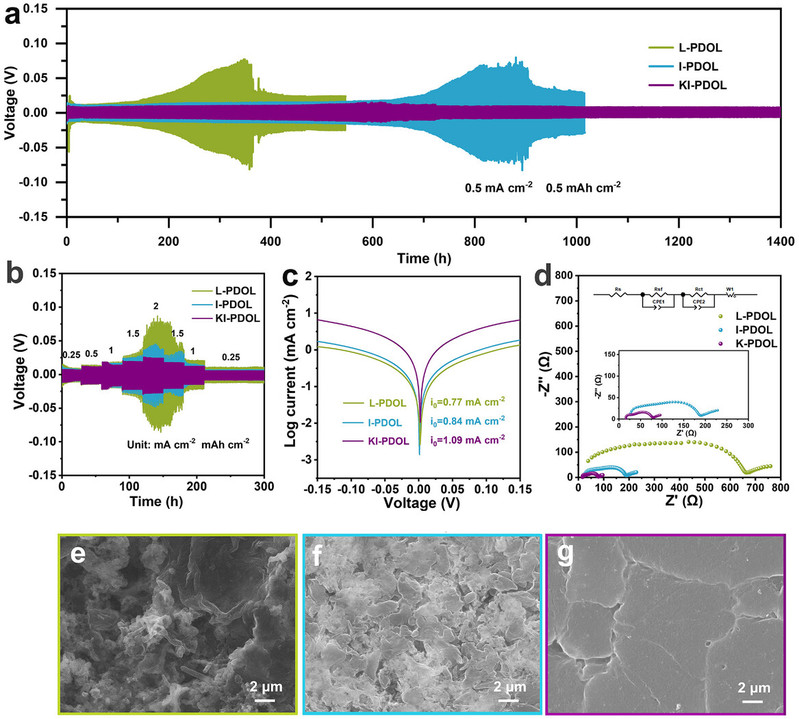

图4. a) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL组装的Li/Li对称电池在0.5 mA cm⁻²/0.5 mAh cm⁻²下的锂沉积/剥离曲线。b) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL组装的Li/Li对称电池在不同电流密度下的倍率性能。c) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/Li对称电池进行锂沉积/剥离的Tafel图。d) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL组装的循环后的Li/Li对称电池的EIS谱。SEM图像显示了在1C下循环200次后,从使用e) L-PDOL、f) I-PDOL和g) KI-PDOL组装的Li/LFP电池中剥离的锂金属表面形貌。

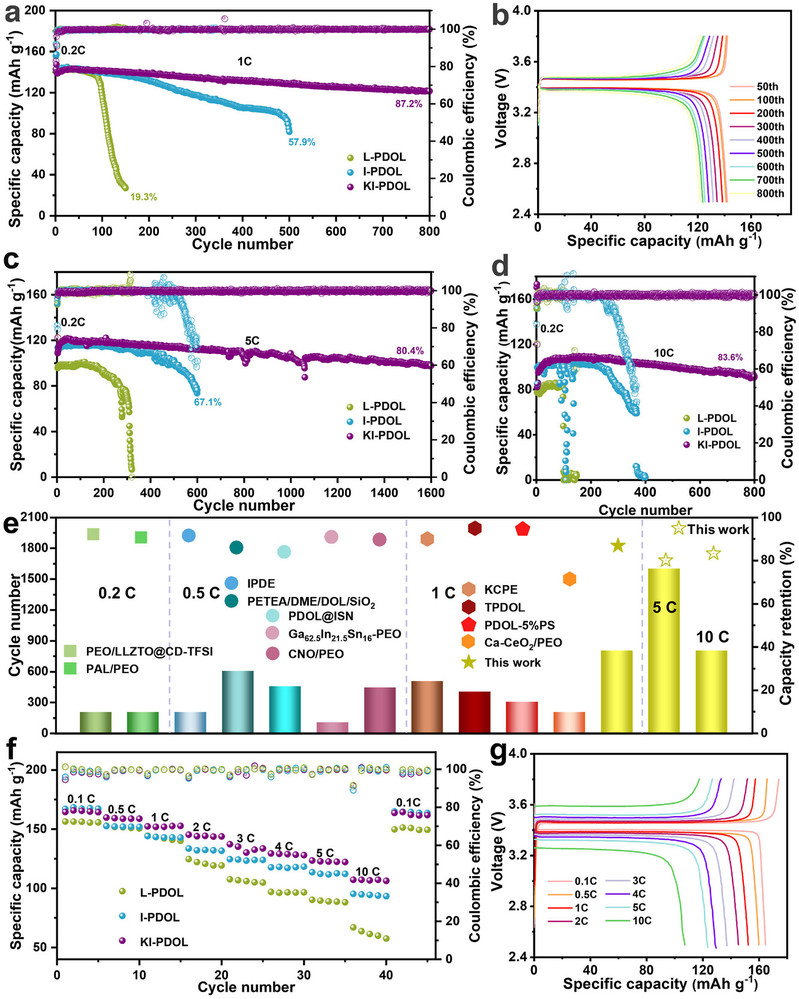

图5. a) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/LFP电池在1C下的循环性能。b) Li/KI-PDOL/LFP电池在1C下不同循环次数的充放电曲线。c) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/LFP电池在5C下的循环性能。d) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/LFP电池在10C下的循环性能。e) Li/KI-PDOL/LFP电池与其他报道工作的电化学性能比较。f) 使用L-PDOL、I-PDOL和KI-PDOL的Li/LFP电池的倍率性能。g) Li/KI-PDOL/LFP电池在不同电流密度下的充放电曲线。

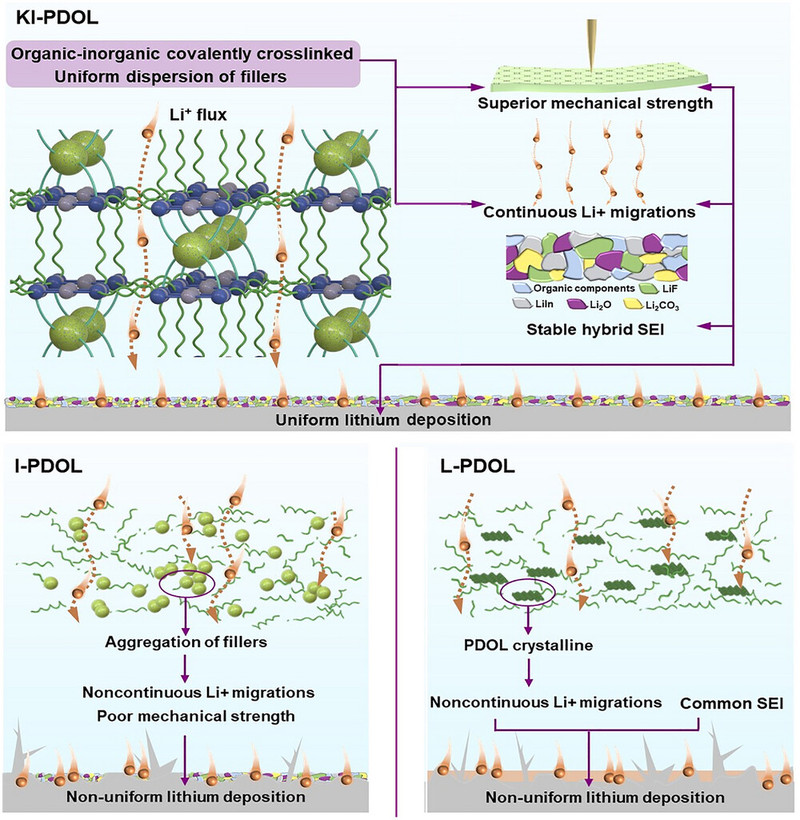

图6. KI-PDOL相对于I-PDOL和L-PDOL的优势比较分析。

图6. KI-PDOL相对于I-PDOL和L-PDOL的优势比较分析。

总之,该研究通过DOL与多功能填料KH560@InF₃的开环共聚,成功合成了一种高性能的有机-无机共价交联复合固态电解质。该填料的引入不仅通过形成有机-无机共价交联网络增强了机械性能(平均表面杨氏模量:5.2 GPa)和离子电导率(2.1 × 10⁻⁴ S cm⁻¹),还引发了原位聚合并通过促进形成富含LiIn/LiF的混合SEI来稳定锂金属负极。受益于机械强度、离子电导率和界面稳定性的协同优化,采用KI-PDOL的Li/Li对称电池在0.5 mA cm⁻²/0.5 mAh cm⁻²下稳定循环1400小时,极化极小且无短路。值得注意的是,Li/KI-PDOL/LFP电池在1C倍率下表现出139.3 mAh g⁻¹的高比容量,800次循环后初始容量保持率为87.2%,库仑效率超过99.87%,并在5C倍率下循环1600次后仍保持80.4%的容量。即使在10C高倍率下,Li/LFP电池仍能提供109.5 mAh g⁻¹的最大容量,并在800次循环后保持该最大容量的83.6%。本工作提出了一种超越填料传统角色的多功能填料设计策略,旨在全面增强CSEs的整体性能,并为开发安全、长循环的LMBs提供了一条创新路径。

期刊:Advanced Functional Materials

题目:Organic-Inorganic Covalently Crosslinked Electrolyte Fabricated In Situ via Multifunctional Fillers for High-Performance Solid-State Lithium Metal Batteries

作者:Panlong Wang, Weitong Yang, Guofu Zhang, Xinhang Liu, Zhenxue Xiao, Xueping Gao, Guoran Li

接受日期:16 October 2025

原文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202523781