过氧化氢(H2O2)既可作为绿色氧化剂,也可作为能源载体,其人工光合成是实现低碳化学品生产的关键路径。然而,该技术的发展面临显著挑战。自然光合作用的太阳能-化学能转化(SCC)效率仅为约0.1%,而现有的人工光催化系统SCC效率普遍低于0.5%。开发能够同时实现高反应选择性和高SCC效率的新型光催化剂,是突破光催化H2O2生产瓶颈的核心挑战。

近日,南开大学沈铸睿教授(国家级青年人才)、李维尊教授团队合作在Angewandte Chemie International Edition 期刊发表研究论文,通过原子级Bi–O配位将Bi引入ZnIn2S4(ZIS)晶格,借助协同的晶格应变与电子重排激活了本征In位点。多尺度表征证实BiO2S2–ZIS中出现1.51%晶格拉伸,并结合理论计算与原位谱学揭示:Bi─O配位不仅提高了邻近In位点的电子密度、降低p带中心,还促进了载流子分离;同时,晶格应变强化Bi─O轨道杂化并削弱In─O共价键,从而进一步优化电子动力学。在这一协同效应下,O2吸附模式由单一的Pauling型转变为In─Bi双位点的Yeager型,Bi─O桥亦充当质子库,加速*OOH的形成与H2O2生成。最终实现了6.06 mmol g-1 h-1产率与2.32% SCC效率,显著超越已报道的无机半导体光催化剂,展示了固有活性位点激活的有效策略。

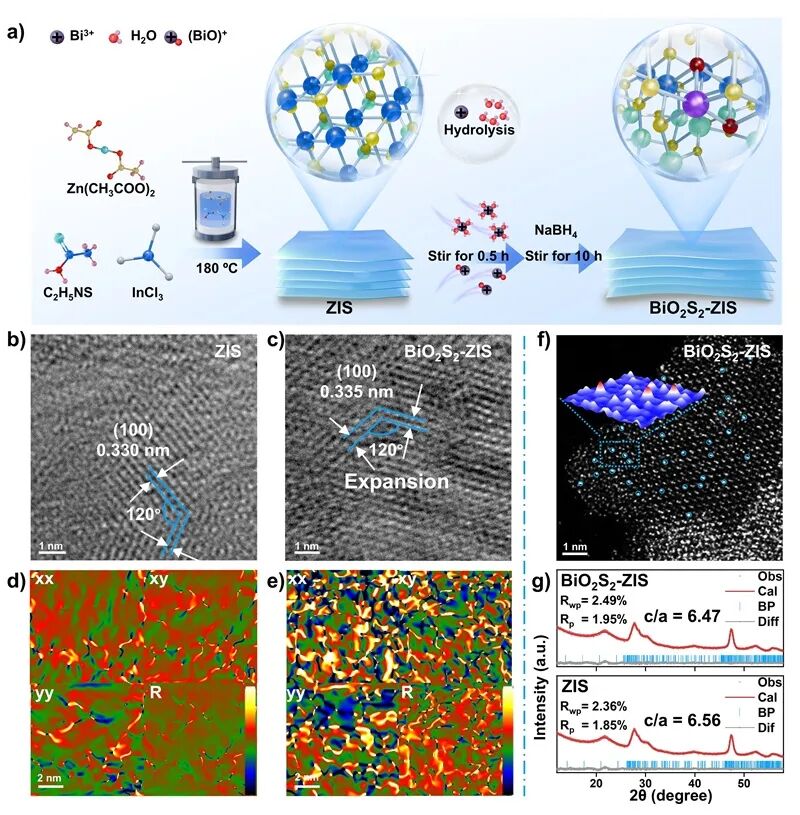

图1. a) BiO2S2-ZIS 制备过程的示意图。b) ZIS 和 c) BiO2S2-ZIS 的高分辨率透射电子显微镜图像。d) ZIS 和 e) BiO2S2-ZIS 的几何相位分析图,每个小图分别代表εxx、εxy、εyy方向和旋转(弧度)的应力分布。比例尺:2 nm。f) BiO2S2-ZIS 的像差校正高角环形暗场扫描透射电子显微镜图像,以及插图中对应区域的3D原子重叠高斯函数拟合图。g) ZIS 和 BiO2S2-ZIS 的 Rietveld 精修 XRD 结果。观测数据、计算线、布拉格位置和差异曲线分别用圆圈、实线、竖条和线条标出。

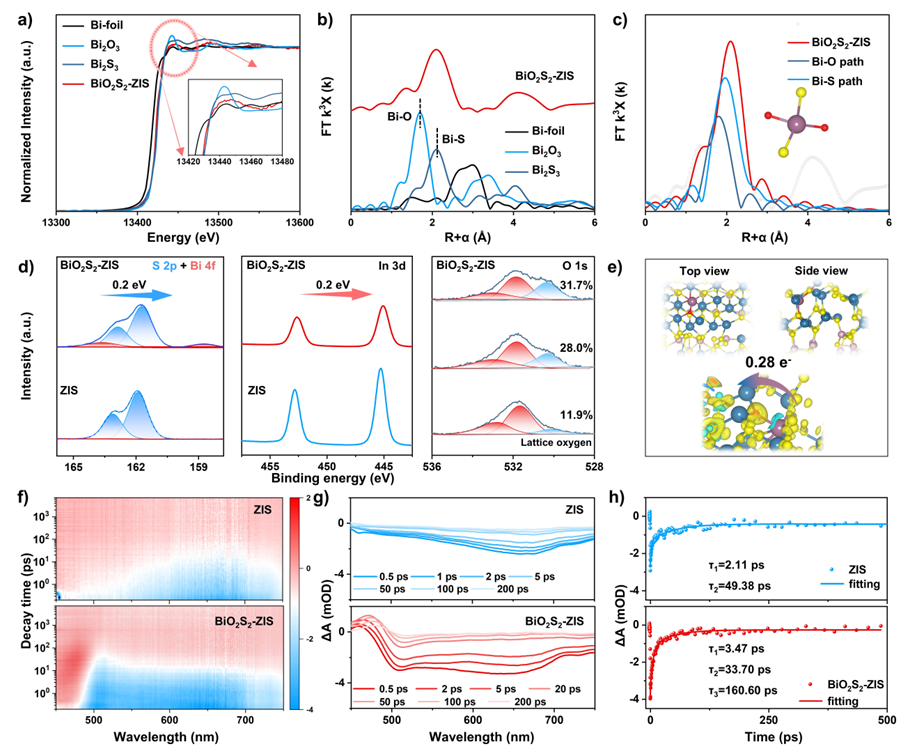

图2. a) 归一化的 Bi L3 边 X 射线吸收近边结构谱。b) BiO2S2-ZIS、Bi 箔、Bi2O3和 Bi2S3 作为参考的 Bi L3 边傅里叶变换扩展 X 射线吸收精细结构谱(R 空间)c) BiO2S2-ZIS 相应的傅里叶变换扩展 X 射线吸收精细结构拟合曲线(插图:BiO2S2位点模型)。d) ZIS 和 BiO2S2-ZIS 的 S 2p、Bi 4f、In 3d X 射线光电子能谱,以及 BiO2S2-ZIS 的 O 1s 刻蚀-XPS 能谱(刻蚀深度从 0 到 2 nm)。e) BiO2S2-ZIS 的理论优化结构模型和电荷密度差分析。f) 伪彩色图。g) 瞬态吸收光谱。h) 为 f) 中的 ZIS 和 BiO2S2-ZIS 拟合的动力学衰减曲线。

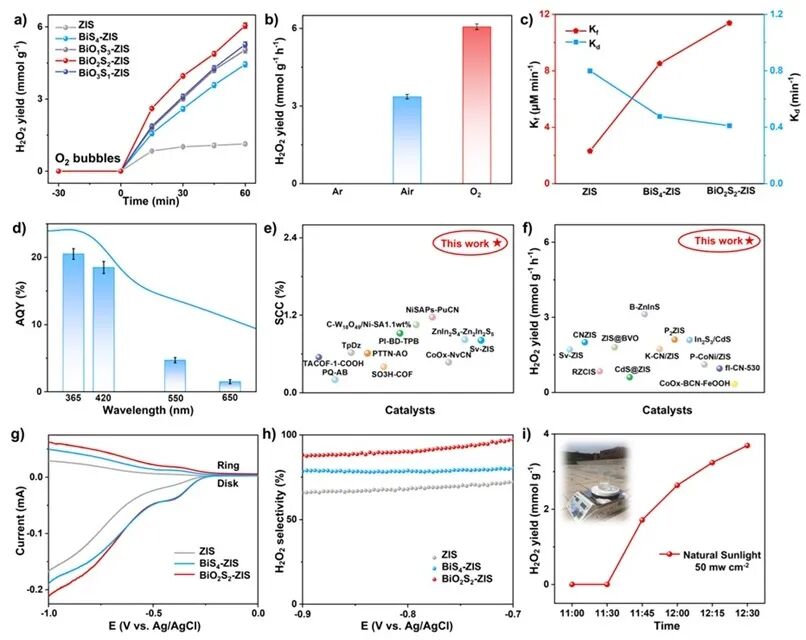

图3. a) ZIS 和 BiOxS4-x-ZIS 的 H2O2产率。b) BiO2S2-ZIS 在不同气氛下的 H2O2产率。c) ZIS、BiS4-ZIS 和 BiO2S2-ZIS 的 H2O2生成速率常数和分解速率常数。d) BiO2S2-ZIS 的波长依赖性表观量子产率。e) BiO2S2-ZIS 与近期报道的光催化剂的太阳能-化学能转换效率比较。f) BiO2S2-ZIS 与近期报道的光催化剂的 H2O2产率比较。g) 在氧气饱和的 0.1 M Na2SO4中、1600 rpm 转速下测得的旋转环盘电极极化曲线(环电流和盘电流)。h) H2O2选择性。i) BiO2S2-ZIS 在室外自然光照射下的性能。

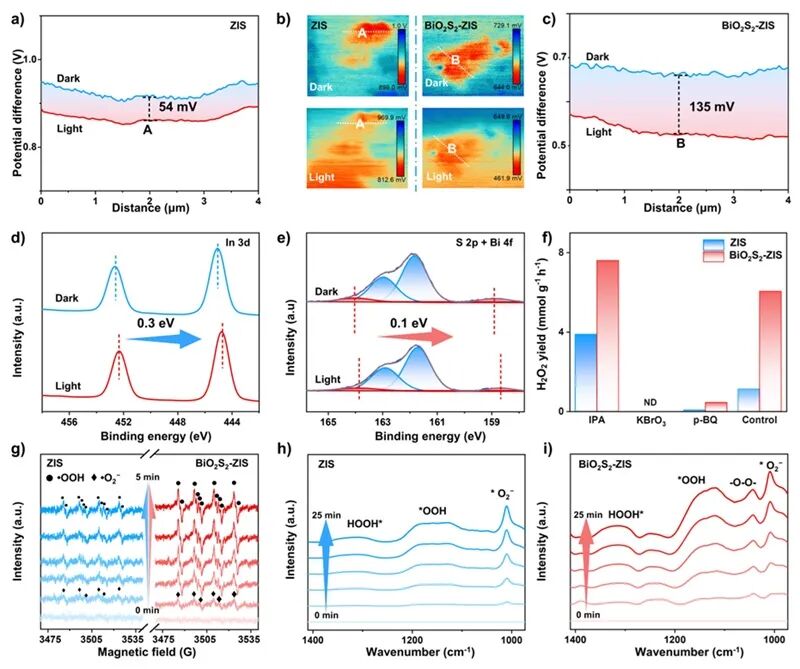

图4. a) ZIS 和 c) BiO2S2-ZIS 在光照和黑暗环境下电势差值的分布。b) ZIS 和 BiO2S2-ZIS 在黑暗和光照下的开尔文探针力显微镜图像。d) In 3d 和 e) BiO2S2-ZIS 中 S 2p、Bi 4f 的原位 X 射线光电子能谱。f) 不同反应条件下 H2O2产量的比较。g) ZIS 和 BiO2S2-ZIS 的原位电子顺磁共振谱。h) ZIS 和 i) BiO2S2-ZIS 在光照下的原位漫反射傅里叶变换红外光谱。

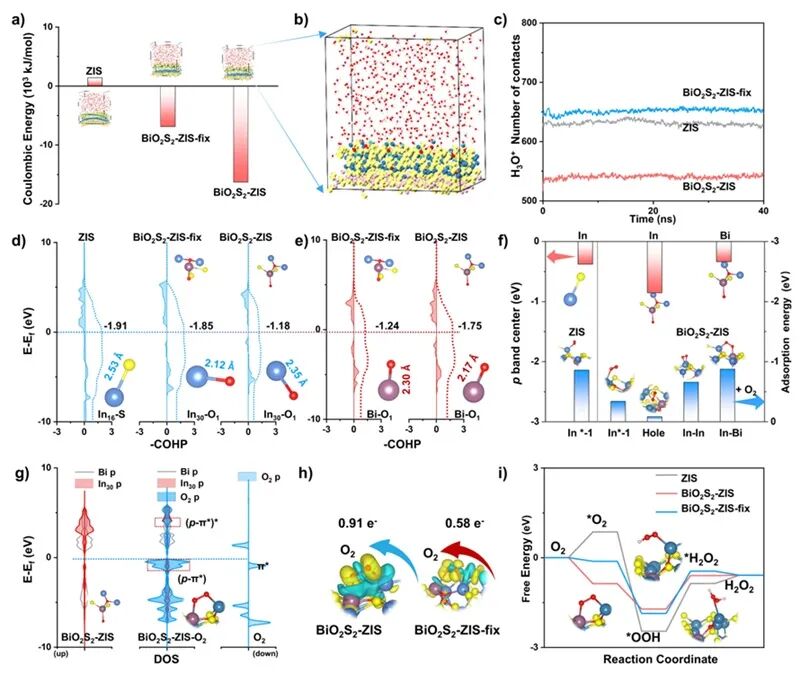

图5. a) H3O+在 ZIS、BiO2S2-ZIS-fix 和 BiO2S2-ZIS 表面分布的示意图(H、Bi、In、Zn、O 和 S 原子分别用白色、紫色、蓝色、粉色、红色和黄色表示)及相应的库仑能量。b) H3O+在 BiO2S2-ZIS 表面分布的放大视图。c) H3O+ 在 ZIS、BiO2S2-ZIS-fix 和 BiO2S2-ZIS 表面接触数的时间演化。d) 不同结构中 In16─S、In30─O1键的晶体轨道哈密顿布居和积分晶体轨道哈密顿布居曲线。e) 不同结构中 Bi─O1键的晶体轨道哈密顿布居和积分晶体轨道哈密顿布居曲线。f) ZIS 和 BiO2S2-ZIS 中不同金属位点的 p 带中心及相应的 O2吸附能。g) O2、BiO2S2-ZIS 和 BiO2S2-ZIS-O2中 Bi、In 和 O 的 p 轨道投影态密度。h) 不同结构与 O2之间的差分电荷密度图和巴德电荷转移。i) 不同催化剂结构上两电子氧还原反应路径的自由能台阶图。

总结与展望

本研究通过原子级Bi─O配位在ZnIn2S4晶格中构建BiO2S2-ZIS 光催化剂,实现了对晶格应变 (1.51%) 与电子重组的协同调控,有效激活了半导体固有的In位点,从而在无牺牲剂条件下实现人工光合成H2O2。多尺度原位表征与理论计算揭示其机理: Bi─O配位使In位点电子密度富集,In p带中心下移至-0.86 eV,显著提升载流子分离;应变进一步增强Bi─O杂化(-ICOHP= -1.75),削弱In─O键,优化电荷动力学; O2吸附模式由ZIS的 Pauling 型(+0.85 eV)转变为 In─Bi 双位点的Yeager型(-0.87 eV),并通过O2 (π*)与In/Bi 轨道杂化高效驱动2e─氧还原。同时,Bi─O单元诱导的库仑相互作用充当质子库,稳定*OOH中间体,将限速步骤能垒降低至 1.12 eV。该多重协同效应使BiO2S2-ZIS 在纯水中实现 6.06 mmol/g/h 的产率与2.32%的SCC 效率,约为自然光合成的23倍,并刷新了无机半导体光催化剂的最高纪录,提出了全新的“应变-电子双激活”范式。

期刊:Angewandte Chemie

题目:Bi─O Bridges Trigger Lattice Strain-Electronic Synergy at Inherent In Sites in ZnIn2S4 for Boosting Solar-to-H2O2 Conversion

作者:Fangyuan Chen, Gaoqing Cao, Qian Liu, Yingnan Duan, Prof. Weizun Li, Prof. Zhurui Shen

接受日期:23 September 2025

原文链接: https://doi.org/10.1002/ange.202518232