在自然界和人类社会中,液体的精确操控至关重要。尤其是在开放表面上实现液体的自输送,因其允许气液界面存在,有利于传质和热交换,因此在化学处理、能源和医疗等领域具有广泛应用前景。然而,目前受自然界启发的流体系统大多基于固定结构,缺乏实时可编程性和用户可定制能力,容错性低,且需要频繁重新设计和加工,限制了其实际应用。

近日,西南科技大学李国强教授、余家欣研究员和南开大学曹墨源特聘研究员合作提出了一种基于模块化流体单元(MFUs)的新型策略,实现了开放表面上可编程、单向的液体自输送。该研究通过简单的组装与拆卸非对称接头结构,能够实时重构液体路径,并利用“水桥”机制实现跨单元连续自输送,展现出优异的可编程性和可控性,为智能液体操控提供了新思路。相关论文以“Programmable and Unidirectional Liquid Self-Transport on Modular Fluidic Units”为题,发表在Advanced Materials上,论文第一作者为Liu Jiasong。

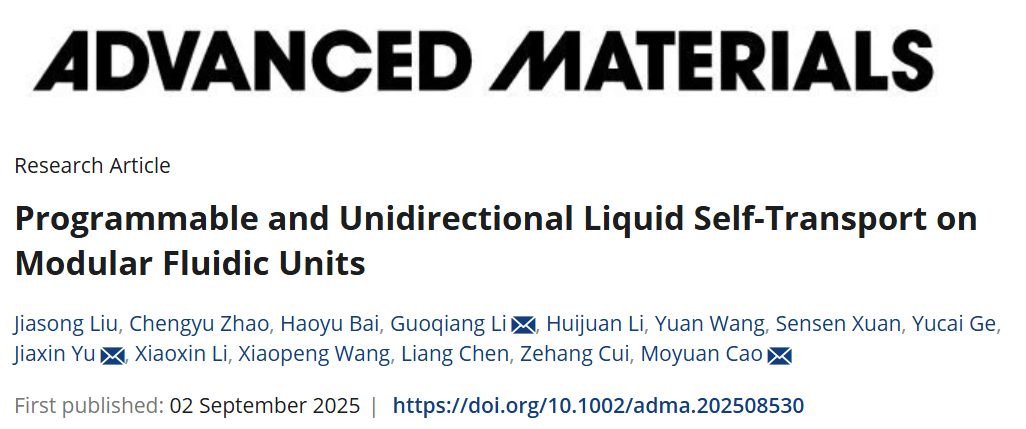

研究人员设计了一系列基本模块,包括直行、左转、右转和汇聚单元,这些单元可通过楔形接头快速拼装成任意平面路径,实现类似乐高积木的“即插即用”功能。如图1所示,与传统固定通道相比,MFUs 不仅可实现字母形状的路径组装,还能在环形结构中通过不同转向单元控制液体的顺时针或逆时针流动,表现出强大的路径编辑能力。

图1. 设计与具有可编程与单向特性的MFUs。a) 传统固定路径的单向表面通道,需额外操作以实现多样化路径。b) 通过MFUs组装与拆卸实现的“乐高式”通道,满足任意需求。c) 四种MFUs类型及现场组装的字母路径“a”、“b”、“c”、“d”。蓝色箭头线与虚线框内时序图像显示液滴输送方向。d) 在左转和右转MFUs组装的不同尺寸方环上的单向自输送,证明其可现场编辑的能力。

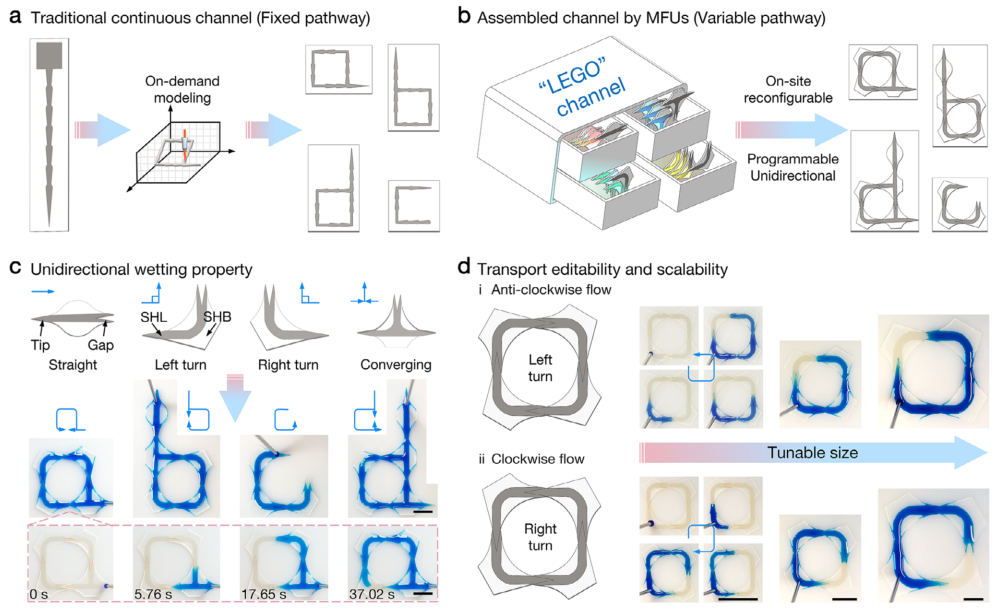

图2进一步揭示了不同接头形状对液体输送性能的影响。楔形接头在适当的间距下表现出最佳的单向输送性能,而方形和圆形接头则容易出现双向流动或钉扎现象。通过理论分析发现,楔形接头在正向和反向输送中表现出明显的不对称阻力,这是实现单向输送的关键。水桥的形成与演化在这一过程中起到核心作用。

图2. 非对称接头诱导MFUs间单向液体铺展。a) 不同接头形状组成的直线路径上的时序图像,表明形状主导的自输送机制。b) 不同接头形状与间距D下的自输送模式比较,楔形接头表现最佳单向性能。c) 楔形接头单元在正向与反向方向上水弯月面演化示意图,不对称弯月面导致不同铺展趋势。d) 瞬时速度变化详细记录,证明水桥在跨单元连续自输送中的关键作用。

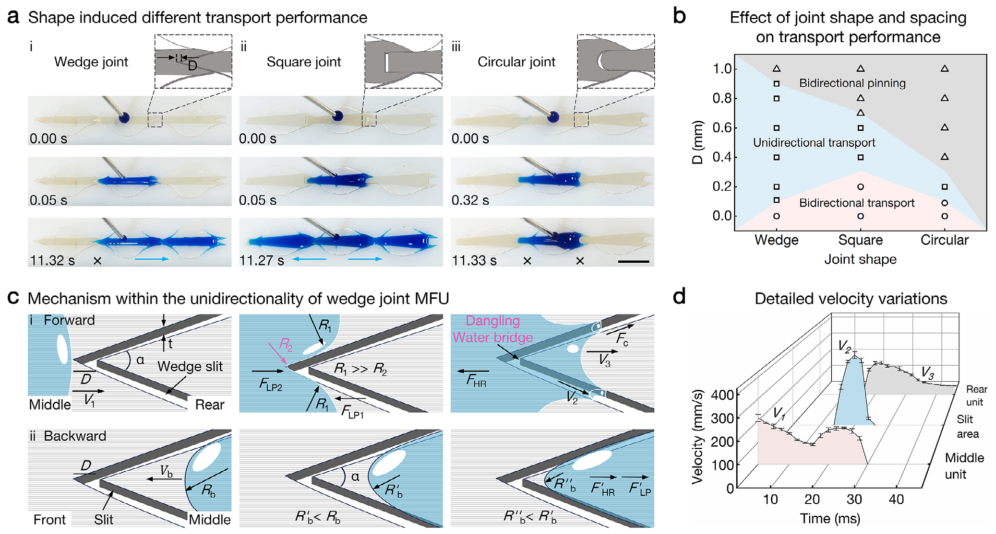

图3围绕自构建水桥的机理展开,系统研究了楔角、液滴体积和单元间距对水桥长度和输送性能的影响。研究发现,较小的楔角有助于形成更长的水桥,从而支持更大间距下的单向输送。理论模型较好地预测了水桥的构建与收缩行为,实验与计算结果吻合良好。此外,MFUs 还表现出一定的部分形变能力,增强了其在实境应用中的容错性。

图3. 自构建水桥内部机理。a) 悬挂楔形间隙中水桥的光学图像与示意图。b) 水桥长度随体积与楔角的变化。c) 不同楔角与间距下的输送性能比较。d) 水桥构建过程的时序图像与理论计算。e) 水桥收缩过程的时序图像与阻尼振荡模型拟合。f) 直线路径的部分形变演示。g) 形变角度预测与实验值。h) 不同液体操控系统的雷达图对比。

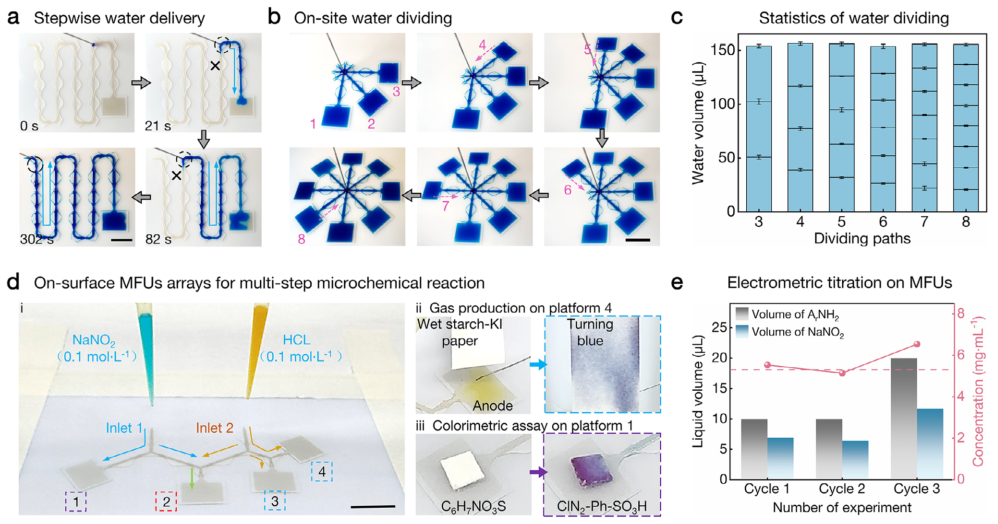

在功能展示方面,图4介绍了通过组装MFUs实现的多种应用,包括逐步输水装置、可切换流路分配器以及多步微化学反应平台。后者成功演示了气体生成、比色分析和电化学滴定等功能,显示出MFUs在微型化、低样本量、绿色化学处理方面的潜力。

图4. 由MFUs组装的流体开放通道实现多样化功能。a) 多边形通道上的逐步输水。b) 现场流量分配策略。c) 液滴等分分配。d) 表面MFUs阵列用于多步微化学反应:i) 阵列示意图;ii) 平台3和4上HCl电解产气并使淀粉-KI试纸变蓝;iii) 平台1上对氨基苯磺酸与亚硝酸钠发生显色反应;e) 平台2上普鲁卡因盐酸盐与亚硝酸钠在酸性环境中的电化学滴定结果。

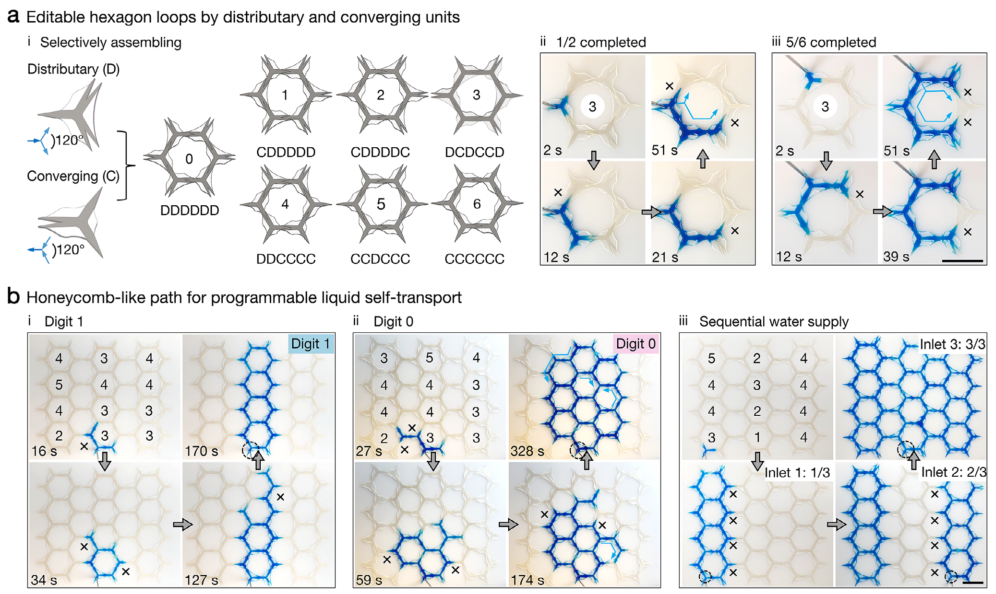

图5则展示了通过编辑MFUs环路进一步调控液体路径的能力。利用分流与汇聚单元组装成六边形环路,可实现“常闭”、“条件开闭”和“常开”等不同传输逻辑,并通过蜂窝状路径演示了可编程的液体图案形成能力,体现出高度的可控性与可预测性。

图5. 在组装的MFUs环路上实现可编程液体自输送。a) 分流与汇聚单元组成的可编辑六边形环路及其七种主要类别,展示不同入口下的输送模式。b) 蜂窝状路径实现可编程液体图案,相同路径在不同入口下呈现不同完成度,体现出高度可编辑性。

综上所述,该研究通过模块化、可重构的流体单元设计,实现了开放表面上液体的可编程、单向自输送,克服了传统固定结构系统的若干局限。尽管在处理低表面张力、高粘度流体方面仍存在挑战,但这项技术为绿色微化学反应、成分检测和智能液体捕获等领域提供了新的可能性,推动了开放表面液体操控技术的发展。

期刊:Advanced Materials

题目:Programmable and Unidirectional Liquid Self-Transport on Modular Fluidic Units

作者:Jiasong Liu, Chengyu Zhao, Haoyu Bai, Guoqiang Li, Huijuan Li, Yuan Wang, Sensen Xuan, Yucai Ge, Jiaxin Yu, Xiaoxin Li, Xiaopeng Wang, Liang Chen, Zehang Cui, Moyuan Cao

接受日期:02 September 2025

原文链接: https://doi.org/10.1002/adma.202508530