2025年8月1日,南开大学杜亚平(国家杰青)团队在Advanced Materials期刊发表题为“Unlocking Fast Lithium Ion Migration in Zirconium-Based Fluoride Solid Electrolytes”的研究论文,团队成员李超为论文第一作者,杜亚平为论文通讯作者。

该研究表明,尽管高温合成的晶态Li₂ZrF₆(LZF)表现出极低的离子电导率,但通过富锂策略合成的准晶态LZF的离子电导率可提高至少一个数量级。离子电导率的提升归因于结构中0维、1维和2维缺陷的有效调控,具体表现为优化的载流子-空位浓度平衡、骨架单元的结构重排以及位错和晶界构型的调整。在这些机制的驱动下,x=0.5的样品表现出最高的离子电导率和最低的活化能。为阐明这一趋势,研究人员结合简单理论模型与实验,验证了载流子-空位理论、晶胞畸变理论和缺陷理论对氟化物SSEs离子传输的指导作用。此外,锆基氟化物展现出卓越的氧化稳定性和与锂金属的优异相容性,使其作为正极添加剂组装的固态锂电池(ASSLBs)在1000次循环后容量保持率达到66.83%。

随着锂离子电池(LIBs)难以满足对更高能量密度和更强安全性储能系统日益增长的需求,其发展遭遇瓶颈。这些限制主要源于两个基本问题:易燃有机电解质引发的反复安全风险,以及商用LIBs正接近其物理化学能量密度极限。近年来,全固态锂电池(ASSLBs)已成为推动锂金属电池应用的重要候选方案。在关键因素中,设计高性能固态电解质(SSEs)是促进ASSLBs商业化的首要任务。研究人员已针对SSEs设计原则确立了多项公认标准:首先,SSEs的整体结构应具备高稳定性的阴离子骨架和低限制的Li⁺迁移能力;其次,该骨架需具有快速迁移的载流子以及由空位-间隙协同介导的离子迁移路径;最后,通过晶格软化实现的低迁移势垒同样至关重要。

基于这些设计标准,研究人员已采用多种阴离子骨架(O²⁻、S²⁻、F⁻、Cl⁻、Br⁻和I⁻)设计超离子导体,例如氧化物(Li₇La₃Zr₂O₁₂)、硫化物(Li₁₀GeP₂S₁₂)、氟化物(Li₂TiF₆)、氯化物(Li₃YCl₆)、溴化物(Li₃YBr₆)和碘化物(Li₃YI₆)。其中,卤化物阴离子因其独特的物理化学性质(如大离子半径、弱库仑力、更高标准氧化还原电位和更强吸电子能力)展现出作为超离子导体骨架的显著优势。衍生的卤化物SSEs具有比硫化物SSEs更高的化学/电化学稳定性,以及比氧化物SSEs更适宜的机械柔韧性,因此展现出更大的发展潜力。

卤化物SSEs的离子电导率和氧化稳定电压受卤素电负性(F⁻ > Cl⁻ > Br⁻ > I⁻)影响。在四类卤化物SSEs中,氯化物SSEs因其离子电导率超过1 mS cm⁻¹且氧化稳定电压达≈4.3 V(vs. Li/Li⁺)而备受关注。然而,最新研究表明大多数氯化物SSEs在氧化电压接近4.3 V时会发生电化学分解。循环过程中电极/电解质界面处降解产物的逐渐积累最终导致电池失效。这些发现共同表明,氯化物SSEs与当代商用高压氧化物正极的化学兼容性欠佳,特别是在超过其本征电化学稳定窗口的长期工作条件下。理论上,氟化物SSEs具有更优异的氧化稳定性,不仅能有效抑制与4 V级商用氧化物正极的降解反应,还能实现与5 V级超高电压氧化物正极(如LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄)的强相容性。这种本征的高电压稳定性构成了氟化物SSEs的首要优势。

卤化物SSEs的空气稳定性本质上受卤素电负性支配。大多数已报道的氯化物SSEs在空气暴露时会发生严重水解,导致离子电导率显著下降,且水解副产物(如HCl)会腐蚀集流体。这种较差的空气稳定性加剧了其生产和储存的困难。相比之下,氟化物SSEs凭借氟离子的高电负性、高形成能和较小离子半径,展现出更优异的空气稳定性。这些特性显著降低了其在大气中的反应活性,从而赋予材料更强的抗氧化和抗腐蚀能力。此外,氟化物SSEs的低亲水性增强了其环境耐久性,因为水分子可能催化材料降解反应。这种本征的大气稳定性构成了氟化物SSEs的第二大优势。

此外,将卤化物SSEs应用于ASSLBs时仍存在一个关键挑战:锂金属负极与卤化物SSEs之间的热力学不稳定性。氯化物SSEs中的非锂金属阳离子接触锂金属时会自发还原为金属态,导致非自限性的持续钝化。相反,氟的引入会在SSE/锂金属界面形成致密且机械强度高的LiF钝化层。该层能有效填充界面空隙或孔隙,从而使副反应具有自限性特征,并在反应平衡时实现卤化物/锂界面的动力学稳定。这种本征界面稳定性代表了氟化物SSEs的第三大优势。

基于上述三大优势,氟化物SSEs有望突破当前卤化物SSE家族的研究瓶颈。然而,其离子电导率(<10⁻⁶ S cm⁻¹)仍显著低于氯化物SSEs,导致已报道的氟化物体系较为有限。尽管如此,计算研究已预测出多种潜在的氟化物超离子导体(如Li₃AlF₆、Li₃GaF₆、Li₃InF₆、Li₂TiF₆、Li₃ScF₆和Li₂ZrF₆(LZF)),其离子电导率可达≈1 mS cm⁻¹。这些预测证实了氟化物SSEs的研究必要性,其中研究人员选择LZF作为研究对象,因其具有较高的地壳丰度和较低的成本。

LZF中的离子迁移通过载流子从八面体中心逃逸,并通过四面体间隙跃迁至相邻空八面体位点实现。因此,LZF有限的离子电导率受多个因素调控,包括载流子与空位的相对浓度、由四面体瓶颈和八面体配位环境引起的结构缺陷,以及位错和晶界密度,这些因素可归纳为以下三点:首先,相较于Li₃MF₆(M为三价金属元素),其过度贫锂的化学计量比会产生大量晶格空位但载流子不足;其次,与Li₃MF₆中三价阳离子(如Y³⁺(90 pm)、Ho³⁺(90 pm)、Er³⁺(89 pm)和Yb³⁺(102 pm))相比,Zr⁴⁺(72 pm)的较小离子半径会导致[ZrF₆]²⁻骨架的几何收缩,从而限制Li⁺迁移。考虑到F⁻的离子半径(133 pm),F⁻与Y³⁺、Ho³⁺、Er³⁺、Yb³⁺和Zr⁴⁺的体积比分别为3.23、3.23、3.34、2.22和6.30,这些比值显著低于相应金属阳离子与Cl⁻的体积比(8.13、8.13、8.41、5.59和15.89)。这种差异证实了[MF₆]骨架尺寸由阴离子和阳离子共同决定,这与以Cl⁻为主导的氯化物骨架形成对比;最后,较高的位错和晶界密度会阻碍离子传输。上述三个因素可进一步归类为零维(0D)缺陷(点缺陷)、一维(1D)缺陷(线缺陷)和二维(2D)缺陷(面缺陷)。针对第二个因素,卤素离子掺杂是一种有效策略,但可能反过来损害氟化物SSEs的三大优势。相比之下,异价金属取代能通过调控空位和载流子浓度、调整[ZrF₆]²⁻骨架结构以及优化位错和晶界密度来有效提升离子电导率。然而,0D、1D和2D缺陷对氟化物SSEs离子电导率的影响仍需进一步研究。

该研究通过富锂策略精确调控锆基氟化物SSEs(Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆(LZF-x)(0 < x < 1))的化学组成和晶体结构,并阐明其对离子电导率的影响。尽管高温合成的晶态LZF表现出较差的离子电导率,但通过富锂策略合成的准晶材料可实现至少一个数量级的离子电导率提升。这一改进归因于对0D、1D和2D缺陷的调控,具体表现为载流子/空位浓度平衡、骨架单元的结构演化以及位错/晶界密度优化。基于上述机制,x=0.5的样品表现出最高的离子电导率和最低的活化能。为解释这一趋势,研究人员通过机械化学合成实现了从贫锂相Li₂ZrF₆到富锂相Li₄ZrF₈的不同程度转变,观察到载流子/空位相对浓度的显著改变,以及在微观尺度上阴离子亚晶格的结构重组。值得注意的是,该研究首次在氟化物SSEs中报道了具有八配位锆的双帽三角棱柱[ZrF₈]基本结构单元。此外,锆基氟化物展现出优异的氧化稳定性和与锂金属的卓越相容性,基于该电解质组装的ASSLBs表现出优异的电化学性能。该研究获得的机理认知将推动氟化物SSEs的进一步发展。

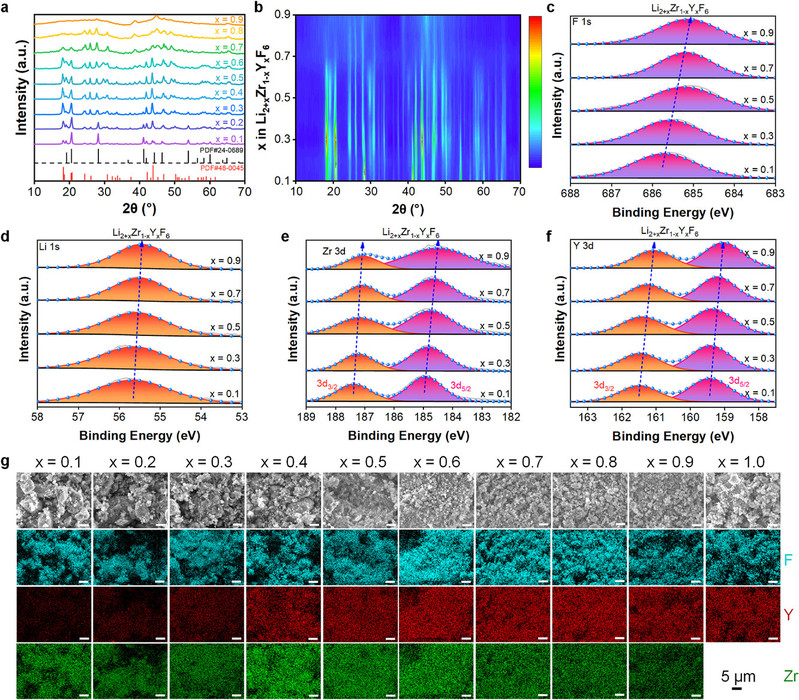

图1. Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆ SSEs的表征。a) Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆的XRD图谱。b) Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆ XRD图谱的等高线图。c) F 1s、d) Li 1s、e) Zr 3d和f) Y 3d的XPS结果。g) Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆的SEM图像及EDS元素分布图。

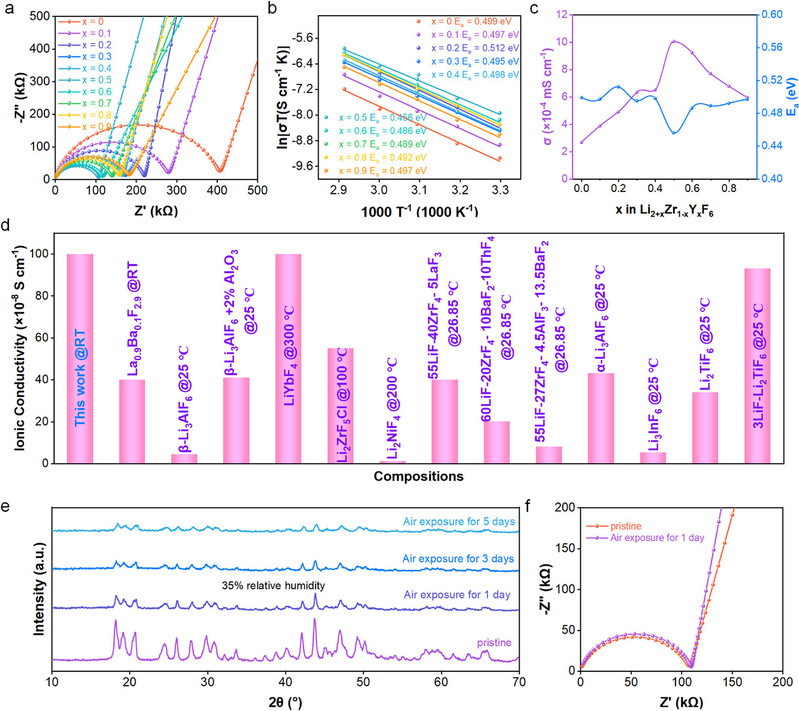

图2. Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆ SSEs的电化学表征。a) C/Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆/C电池的EIS结果。b) 基于C/Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆/C电池的阿伦尼乌斯曲线。c) 室温离子电导率和活化能。d) LZF-0.5与其他报道的氟化物SSEs的离子电导率对比。e) LZF-0.5在相对湿度35%的空气中暴露不同时间前后的XRD图谱。f) LZF-0.5在相对湿度35%的空气中暴露24小时前后的奈奎斯特图。

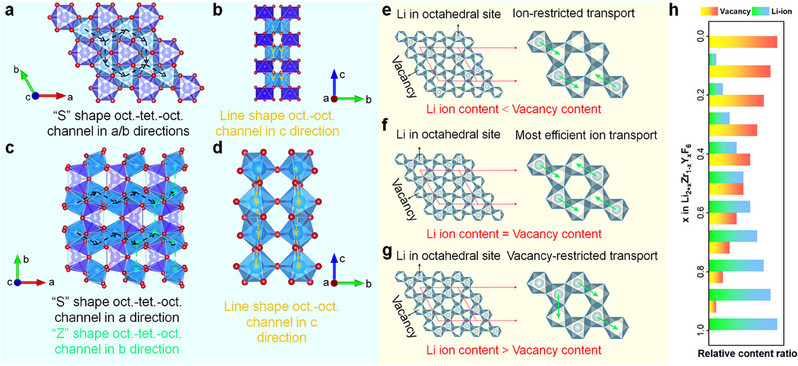

图3. Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆的离子迁移路径分析。a) 贫锂相中沿a/b方向的“S”形八面体-四面体-八面体通道。b) 贫锂相中沿c方向的线性八面体-八面体通道。c) 富锂相中沿a/b方向的“S”形和“Z”形八面体-四面体-八面体通道。d) 富锂相中沿c方向的线性八面体-八面体通道。e) 离子含量低于空位含量的受限传输场景。f) 离子含量与空位含量平衡时的最高效传输场景。g) 离子含量高于空位含量的空位受限传输场景。h) Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆中理论Li⁺浓度与理论空位浓度。

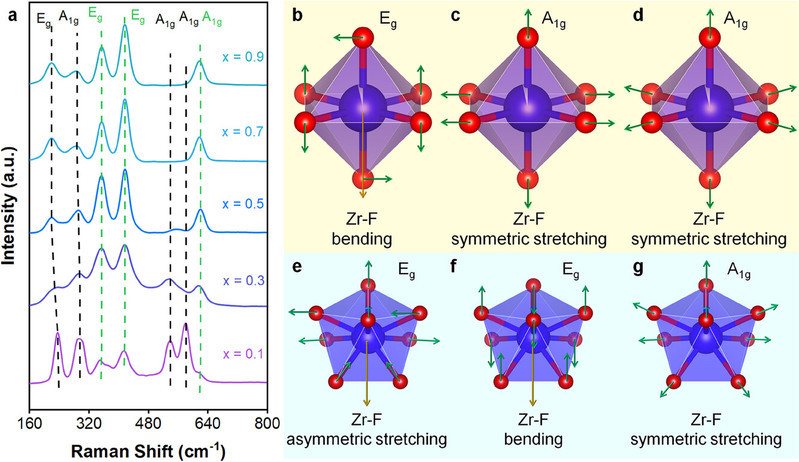

图4. [ZrF₆]²⁻和[ZrF₈]⁴⁻结构单元的振动形式。a) Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆的拉曼光谱。[ZrF₆]²⁻的b) Eg和c,d) A1g拉曼振动模式。[ZrF₈]⁴⁻的e,f) Eg和g) A1g拉曼振动模式。

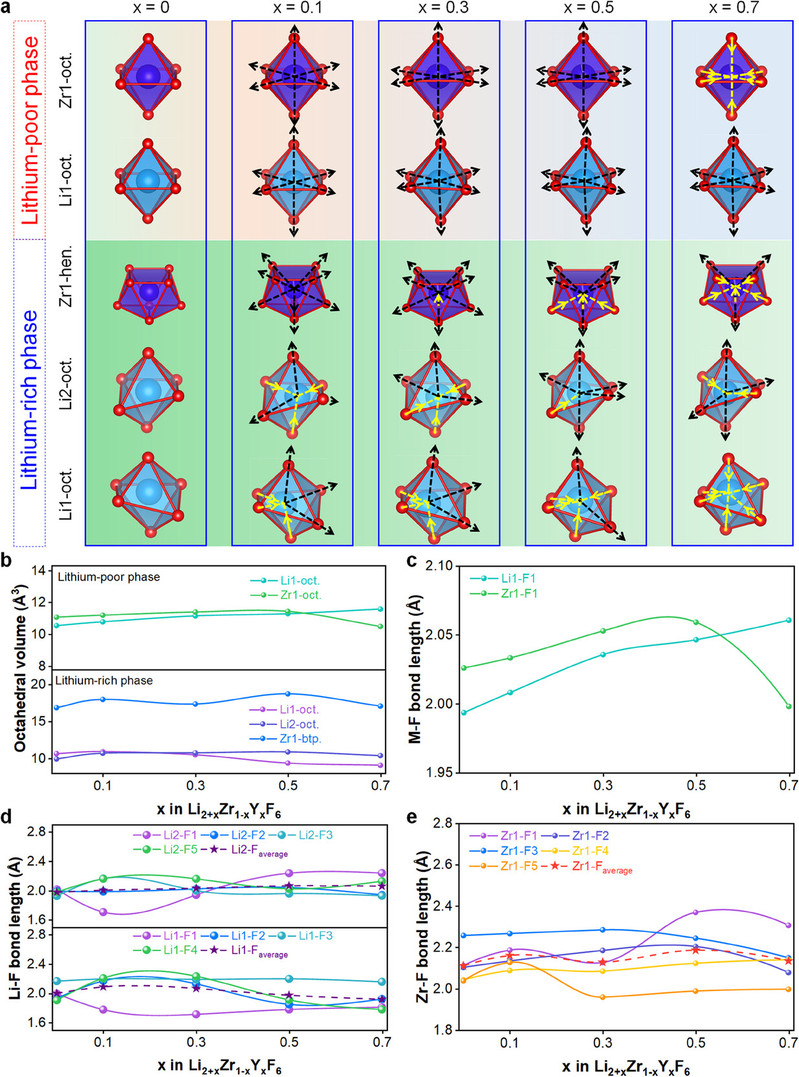

图5. Li₂₊ₓZr₁₋ₓYₓF₆的晶体结构。a) 贫锂相Li₂ZrF₆中Li₁和Zr₁中心的多面体及富锂相Li₄ZrF₈中Li₁、Li₂和Zr₁中心的多面体。箭头表示多面体畸变方向。b) 贫锂相Li₂ZrF₆中Li₁和Zr₁中心多面体的体积及富锂相Li₄ZrF₈中Li₁、Li₂和Zr₁中心多面体的体积。c) 贫锂相Li₂ZrF₆中的Li-F和Zr-F键长。d) 富锂相Li₄ZrF₈中的Li-F键长。e) 富锂相Li₄ZrF₈中的Zr-F键长。

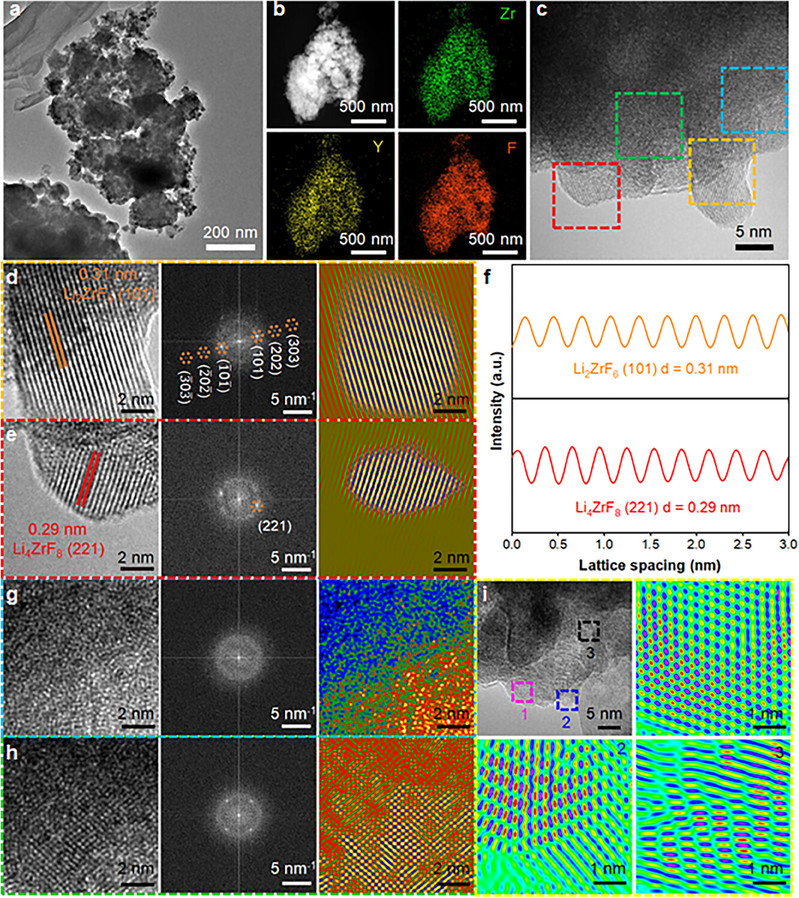

图6. LZF-0.5的微观形貌与缺陷表征。a) TEM图像及b) EDS元素分布图。c) HRTEM图像。d) 黄色区域Li₂ZrF₆的HRTEM图像、FFT及逆FFT图谱。e) 红色区域Li₄ZrF₈的HRTEM图像、FFT及逆FFT图谱。f) Li₂ZrF₆和Li₄ZrF₈的强度分布曲线。g) 非晶基质的HRTEM图像、FFT及逆FFT图谱。h) 位错的HRTEM图像、FFT及逆FFT图谱。i) 纳米尺度区域的HRTEM图像,显示位错(区域1)、扭曲(区域2)和断裂(区域3)等丰富缺陷。

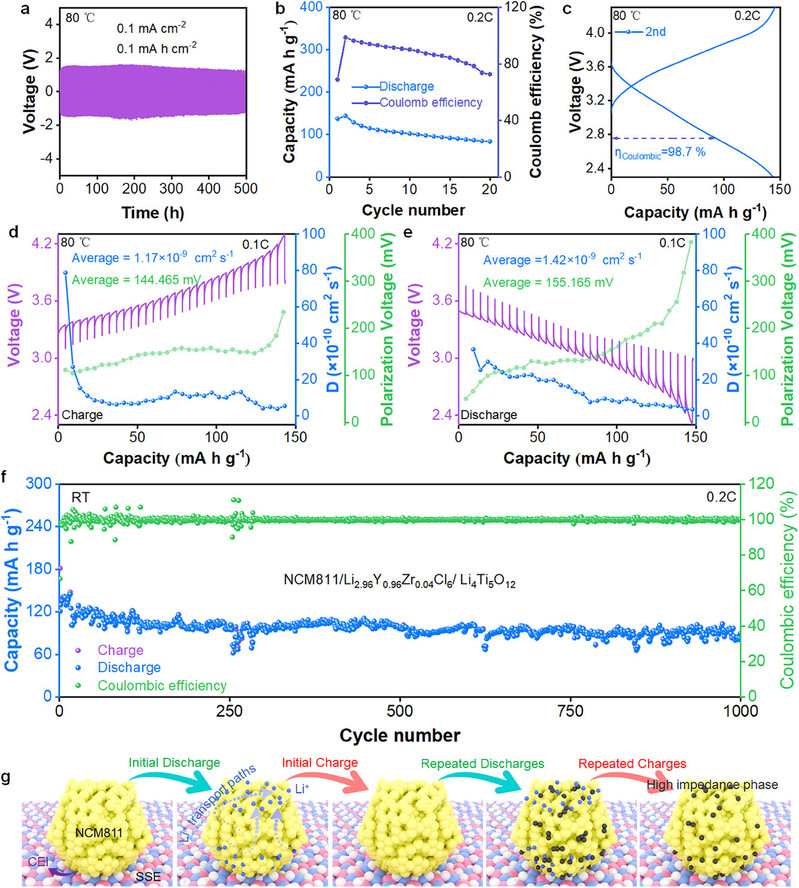

图7. a) Li/LZF-0.5/Li对称电池在80°C、0.1 mA cm⁻²电流密度下的锂沉积/剥离曲线。b) NCM811/LZF-0.5/Li全电池在80°C、0.2C倍率下的循环性能及c) 相应充放电曲线。d) 充电状态和e) 放电状态的GITT曲线及对应极化曲线。f) 以LZF-0.5为正极添加剂的NCM811/Li₂.₉₆Y₀.₉₆Zr₀.₀₄Cl₆/Li₄Ti₅O₁₂全电池在室温、0.2C倍率下的循环性能。g) 氟化物正极添加剂的保护机制示意图。

总之,尽管高温合成的晶态LZF本征离子电导率较低,但富锂策略使准晶态材料的离子电导率提升至少一个数量级。这一改进源于对0维、1维和2维结构缺陷的调控,具体表现为载流子/空位浓度的平衡、骨架单元的结构演化以及位错/晶界密度的优化。这些机制共同导致离子电导率和活化能分别呈现火山型和反火山型趋势,其中LZF-0.5获得最高离子电导率和最低活化能。富锂策略通过调控贫锂相向富锂相的转变程度,验证了载流子-空位补偿、晶胞畸变缓解和缺陷工程三项协同增强原理。这些原理通过简单理论模型与实验分析的结合得到证实,为优化氟化物SSEs提供了指导。此外,LZF-0.5展现出卓越的氧化稳定性和与锂金属的优异相容性,基于该电解质的全电池表现出稳定的电化学性能。这些机理认知推动了高性能氟化物SSEs的基础设计原则。

期刊:Advanced Materials

题目:Unlocking Fast Lithium Ion Migration in Zirconium-Based Fluoride Solid Electrolytes

作者:Chao Li, Wenshuo Zhang, Xiaomeng Shi, Zhichao Zeng, Yaping Du

接受日期:01 August 2025

原文链接: https://doi.org/10.1002/adma.202508314